分譲と賃貸でどう違う?賃貸マンションの大規模修繕の進め方と注意点を解説

2025年7月16日

賃貸マンションの大規模修繕は、居住者の安全を守り、法律上の義務を果たすために欠かせない業務のひとつです。さらに、資産価値の維持や入居率の向上にも大きく関わってきます。

そこでこの記事では、賃貸マンション・アパートのオーナーに向けて、賃貸マンションの大規模修繕を進める上で押さえておきたいポイントや進め方、賃貸特有のリスク、経営上のメリットを解説します。また、分譲マンションとの違いについても比較しています。

<目次>

【マンション大規模修繕】分譲と賃貸の違いは?

マンションの大規模修繕とは、外壁塗装や防水工事、給排水管の交換などを実施して老朽化や劣化を防ぎ、建物の寿命を長く保つために行う工事を指します。

そしてマンションは所有権と居住権の所在で「分譲マンション」と「賃貸マンション」に分けることができ、大規模修繕をする際も、分譲と賃貸では、やや異なる点があります。

ここでは、分譲マンションと賃貸マンションで大規模修繕にどのような違いがあるか、

- 所有と意思決定

- 費用負担

- 修繕範囲

- 修繕目的

の4つの視点から見ていきましょう。

1.所有者と意思決定

分譲マンションと賃貸マンションの大きな違いは「所有者」です。またそれに伴い、大規模修繕などのあらゆる決め事の決定方法も違ってきます。

分譲マンションの所有者は、各部屋を購入した人です。このような所有方法を「区分所有」といい、意思決定は区分所有者で構成される「管理組合」が担います。大規模修繕においては、まず長期修繕計画に基づいて管理組合が方針を立て、総会での議決を経て進めるのが一般的です。

複数の所有者の意見を調整する必要があるため、合意形成に時間がかかるケースや、工事の内容・時期がなかなか決まらないケースもあります。

一方、賃貸マンションでは、建物全体が一人のオーナーまたは一つの法人によって所有されています。そのため、大規模修繕に関する判断はすべてオーナーの裁量に委ねられ、修繕が必要だと感じたらすぐに業者を手配して工事を進めることも可能です。分譲マンションと比べてスピーディーな意思決定ができる点は、賃貸ならではの大きな特徴といえるでしょう。

なお、賃貸マンションの大規模修繕は、貸主であるオーナーの義務です。これは民法第606条の「賃貸人の修繕義務」で定められており、義務を怠って居住者に何らかの被害が発生した場合、損害賠償責任を負う可能性があります。

2.費用負担

大規模修繕には多額の工事費用が必要です。そして、分譲マンションと賃貸マンションでは、この修繕費用の準備方法にも違いがあります。

分譲マンションの大規模修繕は、主に区分所有者が毎月支払う修繕積立金によってまかなわれます。費用負担は、通常、各戸の専有面積に応じて按分される仕組みで、積立金が不足した場合には、一時金の徴収が行われることもあります。

これに対して賃貸マンションでは、修繕費用は基本的にオーナーが全額負担します。居住者が直接費用を支払うことはなく、あくまで経営コストとして処理され、必要に応じて、修繕費用を家賃に反映させることもあります。こうした背景から、修繕の内容やタイミングもオーナーの経営判断に委ねられるのが通常です。

3.修繕範囲

区分所有の分譲マンションと、一棟所有の賃貸マンションでは、修繕範囲にも違いがあります。

分譲マンションでは、修繕の対象はエントランスや廊下、階段、エレベーター、外壁、屋根、駐車場などの共用部分に限定され、専有部分(住戸内の内装や設備など)は各所有者の責任で管理・修繕されます。そのため、共用部分の工事には、全体の合意が必要です。

一方賃貸マンションの場合、建物全体をオーナーが一括で所有・管理しているため、共用部分に加えて専有部分も修繕の対象となるケースがあります。居住者の満足度や安全性を維持する観点から、専有部の修繕も重要な経営判断の一つとして扱われています。

4.修繕目的

マンション大規模修繕の主な目的は、建物の安全性や耐久性の維持と、快適な住環境を保つことで、これは分譲と賃貸で共通しています。

これらの目的に加え、分譲マンションの場合は、資産価値を守り、将来のトラブルを防ぐことも重視されます。

また賃貸マンションでは、こうした基本的な目的に加えて、入居率の維持や家賃収益の確保といった経営面での効果も求められます。そのため、必要に応じて設備をグレードアップしたり、共用部の意匠を一新したりといったリノベーションを実施して、物件の魅力を向上させることも目的の一つとなっています。

賃貸マンションの自主管理と管理会社委託の違いは?

賃貸マンションの管理は、オーナーが自主管理するケースと、管理会社に委託するケースがあります。

自主管理の場合、大規模修繕の進行はオーナー自らが主導する必要があり、多岐にわたる業務を抜かりなく進めなければなりません。また、オーナーが独断で進めることで、うっかり法律に違反してしまったり、建物や居住者の安全性が確保できなかったりするリスクも生じるため、必要に応じて専門家に相談することも求められるでしょう。

すべての責任と判断がオーナーに集中するので大変な労力がかかりますが、その分、管理委託費を大幅に削減できるのと、所有物件への理解が深まり、居住者からのニーズにも柔軟に応えられるのは大きなメリットです。

一方で、管理会社に賃貸マンションの管理を依頼した場合、管理コストはかかるものの、大規模修繕に関するさまざまな業務をその道のプロに任せることができます。特に大規模修繕は劣化状況の判断や工法の選定、法規制など、専門的な知識を多く必要とします。自主管理の場合、これらを都度専門の業者に依頼したり、時にはオーナー自身で勉強しなければなりませんが、マンションの大規模修繕を熟知している管理会社に任せることで、手間や時間がかからずに、安全かつ法に則って進められます。

賃貸マンションの大規模修繕の進め方

賃貸マンションの大規模修繕は、誰がどのように進めていくのでしょうか。

ここでは、修繕の一般的な流れとして、

- 準備・計画段階(数ヶ月〜1年程度)

- 業者選定・詳細設計段階(数ヶ月程度)

- 工事実施段階(数ヶ月〜1年程度)

の3つのステップに分けて、それぞれ解説します

ステップ①準備・計画段階(数ヶ月〜1年程度)

建物の築年数や前回の修繕時期、建物の構造、使用されている材料などを確認し、各部位(外壁、屋上、共用廊下、給排水管、エレベーターなど)の標準的な修繕周期と照らし合わせ、修繕の範囲と時期の目安を立てます。

その後、建物診断(劣化診断)を専門業者に依頼し、早急に修繕が必要な箇所や、今後劣化が進行すると予想される箇所の調査を実施。この診断結果を基に、修繕内容と概算費用の検討を行い、必要な資金をどのように調達するかを考えます。

ちなみに、マンションの大規模修繕は、外壁や屋上防水、鉄部の塗装などの耐用年数に基づいて、12〜15年を目安に実施されることが一般的です。

国土交通省の「令和3年度マンション大規模修繕工事に関する実態調査」においても、約7割以上が12年から15年に1度の周期で大規模修繕を実施していると報告されていますので、建物の劣化具合や地域の気候条件によって前後するものの、12年を区切りとして計画を立てるのが望ましいでしょう。

【関連記事】12年・15年・18年?マンションにおける大規模修繕工事の周期はどれぐらい?

ステップ②業者選定・詳細設計段階(数ヶ月程度)

次に、大規模修繕の実績が豊富な施工会社(総合建設会社や大規模修繕専門会社など)を複数社選定し、相見積もりを依頼します。

また、上記の施工業者とは別に、設計監理を行う専門家(建築士事務所など)を立てる「設計監理方式」を導入するかもこの段階で検討します。費用は別途かかりますが、設計監理の専門家を入れることで、設計図書の作成、見積書のチェック、工事中の品質管理などを第三者の視点から行ってもらえるため、手抜き工事防止や品質確保に繋がるでしょう。

業者が決まれば、いよいよ工事請負契約の締結に進みます。なお、大規模修繕費用の支払いタイミングは、工事の進捗に合わせて複数回に分けて支払う分割払いが一般的で、工事請負契約を締結する際、または実際に工事が開始される直前に総工事費の10%〜30%程度を支払います。

【関連記事】マンションオーナー必見!賃貸管理会社の役割と選ぶ際のポイント

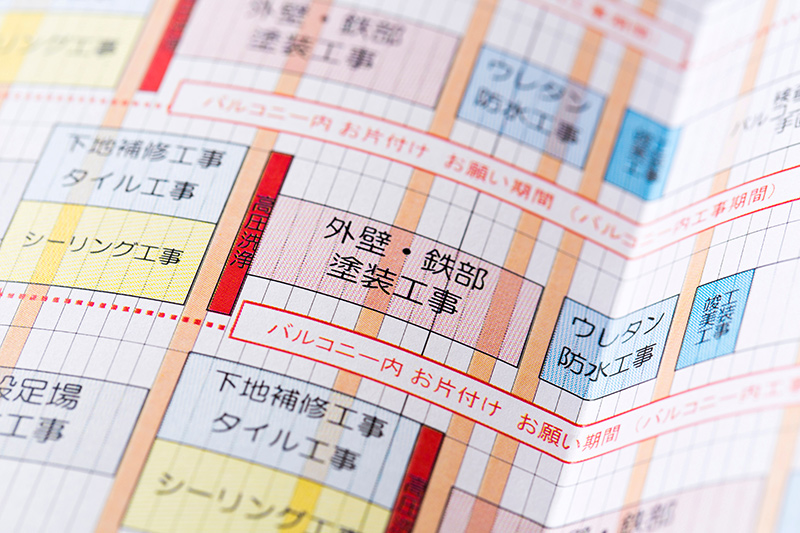

ステップ③工事実施段階(数ヶ月〜1年程度)

工事開始前に、居住者に対して工事の目的や期間、内容などをお知らせします。大規模修繕では、騒音・振動、粉塵・匂い、足場設置による影響、バルコニーの使用制限など、居住者からの理解が不可欠です。書面で丁寧に告知するのはもちろん、必要であれば説明会を開催して、質問や意見に応える機会を設けるのも良いでしょう。

【賃貸マンションでの大規模修繕の影響】

- 騒音や振動

- 粉塵・臭い

- 足場の設置による日照・眺望の阻害

- バルコニーの使用制限

- 防犯上の懸念

- プライバシーの侵害 など

工事が開始されたら定期的に現場に足を運び、工事の進捗状況や安全管理状況、品質などをチェックします。設計監理方式を導入していれば、この役割は監理者が担います。また、居住者からクレームがあった時は、自主管理の場合はオーナーが、管理会社に委託している場合は管理会社の担当者が対応します。

ステップ④:完了・引き渡し段階(数週間程度)

工事が完了したら、契約通りの工事が行われたか、品質に問題がないかを最終確認します。設計監理者がいれば、監理者による完了検査が行われます。できればオーナーも立ち会うのが望ましいです。

完了検査で問題がなければ、最終金の支払いを行い、大規模修繕の全工程が完了です。後日、何らかの不具合が発生した時に備えて、保証とアフターサービスは確認しておきましょう。

【関連記事】大規模修繕工事にどれぐらいの期間が必要?規模別・工事内容別の期間目安や工事の流れを解説

大規模修繕で失敗しないためのポイントと注意点

大規模修繕は工事の規模も費用も大きいため、失敗や後悔のないよう、事前の備えや判断がとても重要です。ここでは、賃貸マンションのオーナーが知っておきたい失敗を避けるためのポイントと注意点をいくつかご紹介します。

修繕積立金の計画的な積立

大規模修繕は突発的に実施するものではなく、数年単位で準備が必要なプロジェクトです。

急な出費や工事の遅延を避けるためにも、日頃から劣化状況を確認すること、そして各設備の修繕周期や取り替え周期を意識することで、無理のない予算計画を立てていきましょう。

【関連記事】賃貸マンションの大規模修繕費用が払えない…解決策は?

相見積もりで適正価格を把握

施工業者を選ぶ際は、必ず複数社から見積もりを取る「相見積もり」を行いましょう。工事内容・単価・工期などを比較することで、価格の妥当性や工事内容の差異が明確になります。また見積書の内容を鵜呑みにせず、必要に応じて専門家にチェックを依頼するのも有効です。

補助金や助成金の活用

自治体によっては、老朽化した賃貸住宅の改修に対して補助金や助成金を交付する制度があります。バリアフリー化や省エネ対応といった条件を満たすことで対象となるケースもありますので、修繕内容と照らし合わせながら活用を検討するとよいでしょう。

なお申請には事前相談が必要な場合もあるため、早めの確認が重要です。

管理会社との連携と第三者の介入

管理会社と契約している場合は、大規模修繕時に限らず、日頃から担当者とこまめに連携をとることも大切です。特に大規模修繕のような大規模なプロジェクトは、管理会社に任せきりにせず、オーナー自身がしっかり確認するようにしましょう。

しかし残念ながら、一部の管理会社では、紹介した施工業者からバックマージンを受け取る慣習があり、その分工事費用が割高になるケースも見受けられます。こうしたトラブルを避けるには、契約の透明性を確保し、必要に応じて第三者の専門家によるアドバイスを受けることも検討します。

大規模修繕により得られる賃貸マンションの経営メリット

大規模修繕の費用相場は、数百万から数千万円という高額な出費になるのが一般的です。手元の資金が減るのを避けたいという気持ちから、大規模修繕を先延ばしにしたり、修繕範囲を狭めたりするオーナーも少なくありません。

しかし、大規模修繕の先延ばし・縮小は、長期的に見ると、賃貸マンション経営に大きなマイナスとなります。

【大規模修繕を先延ばし・縮小するリスク】

- 入居率の低下

- 資産価値の低下

- 賃料の下落

- 劣化を放置したことによる突発的な出費

- 義務違反による事故や訴訟の発生

大規模修繕による最も直接的なメリットは、空室対策になることです。大規模修繕によって美観や設備性能が向上すると、入居希望者が増えやすく、さらに周辺物件との差別化にもつながります。また快適で安全な居住環境が維持されることで、退去率の低下にも貢献します。

また修繕履歴がしっかりとしていれば売却時の評価も上がりやすく、物件のグレードがアップすれば、周辺相場よりも高い賃料を設定できる可能性もあるでしょう。

【関連記事】賃貸物件のオーナーが抱えやすい悩みとは?対策方法や建物のメンテナンスの重要性について

賃貸マンションの大規模修繕は計画的に

賃貸マンションの大規模修繕は、建物の寿命を伸ばすだけでなく、入居率の向上や資産価値の維持など、経営的な観点も求められます。

賃貸マンションの大規模修繕に強みがある管理会社や施工会社などの信頼できるパートナーを選び、大規模修繕を成功させるとともに、安定した賃貸経営にも繋げていきましょう。

マンションの大規模修繕は白鳳にお任せください

私たち株式会社 白鳳は6,000件以上の大規模修繕に携わってきた実績を持ち、設計から施工まで一貫対応が可能な大規模修繕専門企業です。外壁補修やリフォーム、建材の張り替えの他にも、床や内装、タンク、配管、建具などの塗装も得意としています。

マンションは外部環境や経年劣化により、定期的なメンテナンスや修繕の必要が生じます。建物を長く安全に保つためにも、長期的に安心してお付き合いできる優良業者に依頼することが大切です。

ご相談は無料となっておりますので、大規模修繕・外壁塗装でお悩みのマンション管理会社様、管理組合の担当者様、オーナー様はぜひ一度お気軽にお問い合わせくださ